沖縄そばとは

沖縄で「そば」と言えば「沖縄そば」のことを言います。「蕎麦」は「日本そば」「和そば」として区別します。沖縄そば屋はたくさんありますが、沖縄県内で「蕎麦屋」を見つけるのは難しいです。

沖縄そばに使われる麺には、そば粉が一切使われておらず、小麦粉100%です。

昔は、小麦粉と木炭(もっかい)で麺を作っていましたが、今では木炭で作っているお店は少なくなりました。(木灰の「灰汁」を加えて打った麺はコシが強い。)

スープは豚骨とかつお節の合わせだしで作られるのが多い。具材にはかまぼこ、豚肉などで、薬味にネギと紅しょうがなどを乗せるのが一般的です。コーレーグース(泡盛の中に唐辛子を入れたもの)をかけたりもします。

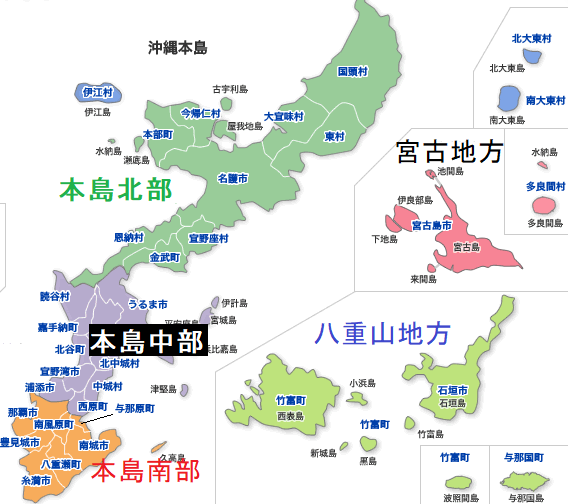

沖縄そばの地域差

「沖縄そば」は地域によって特徴があります。

太い麺から、細い麺、強く縮れが入ったものから、ストレートの麺までさまざまです。

沖縄本島中南部

沖縄本島中南部で一般的なのが、麺の太さが3mm~4mmの中麺です。

中麺にはストレートタイプと縮れタイプがありますが、沖縄そば屋ではストレートタイプの麺を使うことが多い印象。縮れた平麺や軽くウェーブがかかった麺も見受けられます。昔ながらの茹で麺を使ったお店や生麺タイプのお店もあります。

スープの取り方もいろいろで、 鰹や豚骨を使用し、味はあっさりからこってりまでいろいろ あります。

沖縄本島北部

きしめんを思わせる、幅広タイプの平打麺で、太麺が主流。麺の幅は7ミリ前後のものが多い。

スープは豚骨と鰹がしっかりした濃い口なスープが特徴。店によって白濁スープ。

沖縄本島北部は濃い口のスープが特徴なので、スープが絡みやすい太麺を使うのが主流になりました。

宮古地方

特徴は細麺で、平打ち麺のストレート。

「宮古そば」は豚ベースだが、出汁は決して濃くなくかつおが強めで、澄み切ったスープはあっさり・すっきりしていて、ほのかな甘さがある。

宮古そばの特徴は、具材が麺の下に隠れていて、トッピングはネギだけのように見えることだったのだが、最近は上に乗せるお店も増えてるらしい。

また、カレー粉が卓上にあるのも特徴。

八重山地方

細くてストレートの丸麺。又は縮れ具合が控えめな丸麺。

麺の色がやや濃いのも特徴で、「たまご麺」という呼び方をすることもあります。

スープは、豚骨ベースの白濁スープ。ほのかな甘さがある。

細切りにした豚肉とカマボコを炒めるか、煮つけたものをトッピングするのも八重山そばの特徴。また、ピパーチ呼ばれる島胡椒をかけるのも特徴。

スーパーでは複数の地方の麺を取り扱っていて、沖縄本島でも八重山そば等の麺も簡単に入手できます。

カップ麺

沖縄では、カップ麺タイプの「沖縄そば」も人気があります。

スーパーでの定番と言えるのは「マルちゃん」と「明星食品」のものです。

麺自体はうどん系カップ麺(赤いきつね等)の感じですが、スープは沖縄そば独特のものです。

スープはカップうどん等の醤油ベースのものよりも、あっさりした風味をしています。

10月17日は沖縄そばの日!

1978年10月17日が「本場沖縄そば」と認可された日で、この日が沖縄そばの日となっています。

沖縄生面協同組合によると

- 1902年 沖縄初「支那そば屋」の開業

- 1916年 那覇署長により支那そばから「琉球そば」と呼ぶように指導される(現実には守られなかった)

- 1924年 醤油味から塩味をきかせたダシが評判を呼び、その後の主流に。紅ショウガを使い始める。

- 1961年 灰汁に代わって、かん水が使われるようになる。

- 1972年 復帰の年。「日本そば」と区別するため「沖縄そば」の名称が定着する。

- 1975年 国際海洋博覧会開催の年に「ソーキそば」登場。

- 1976年 公正取引委員会より、そば粉を使用しない「沖縄そば」に「そば」と表示するのは規約違反とのクレームがつく。

- 1978年 10月17日「本場沖縄そば」の名称が特殊名称として登録許可される。

- 1997年 沖縄生面協同組合が10月17日を「沖縄そばの日」と設定。

「支那そば」➡「琉球そば」(定着しなかった)➡沖縄本土復帰で「沖縄そば」の名称が定着。

今では、すっかり沖縄料理の代表格になった「沖縄そば」。

10月17日の沖縄そばの日に味わってみてはいかがでしょうか?